教育政策应加强青少年心理健康教育,通过制定具体措施和方案,促进学校、家庭和社会共同参与。政策应强调心理健康教育在整体教育中的重要性,增加心理健康课程的设置,培养专业心理健康教育师资,建立心理辅导和咨询机制,以及加强家校合作,共同营造健康的成长环境。政策还应关注青少年心理健康问题的预防和干预,提高全社会对青少年心理健康问题的认识和重视程度。

本文目录导读:

在当今社会,青少年心理健康教育的重要性日益凸显,青少年是国家的未来和希望,他们的健康成长关系到整个社会的稳定与发展,教育政策应加强青少年心理健康教育,帮助青少年建立正确的价值观、世界观和人生观,培养良好的心理素质,增强应对困难与挫折的能力,本文将从多个方面探讨教育政策应如何加强青少年心理健康教育。

加强心理健康教育课程的设置

1、整合心理健康教育资源

教育政策应重视心理健康教育的资源整合,将心理健康教育纳入课程体系,确保青少年在校期间能够接受到系统的心理健康教育,加强与心理健康相关的课程整合,如德育、体育、社会等,形成协同效应,共同促进青少年的心理健康发展。

2、增设心理健康教育课程

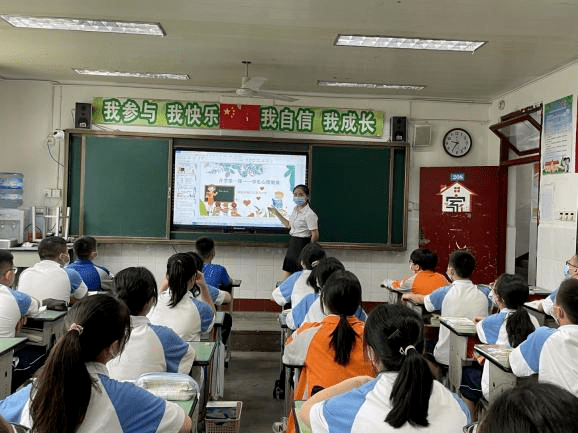

学校应增设专门的心理健康教育课程,包括心理健康知识普及、心理辅导技能培养等,通过课堂教学、讲座、研讨会等形式,让青少年了解心理健康的重要性,掌握应对压力、挫折、人际关系等问题的基本方法,还应针对不同年龄段的学生,制定差异化的教育内容,确保教育的针对性和实效性。

提升教师心理健康教育能力

1、加强教师心理健康教育培训

教师是青少年心理健康教育的重要力量,教育政策应重视教师的心理健康教育能力培训,提高教师的心理素质和心理健康教育水平,通过定期举办心理健康教育培训、研讨会等活动,让教师了解心理健康教育的最新理念和方法,掌握心理辅导的基本技能,为青少年提供有效的心理支持。

2、建立心理健康教育师资队伍

学校应建立专业的心理健康教育师资队伍,包括心理健康教师、辅导员、心理咨询师等,这些专业人员应具备较高的心理素质和专业知识,能够为青少年提供个性化的心理辅导和咨询服务,学校还应鼓励教师之间的合作与交流,共同提高心理健康教育的效果。

建立心理健康监测与干预机制

1、建立心理健康档案

教育政策应推动学校建立学生心理健康档案,记录学生的心理状态和变化,通过定期的心理测评、问卷调查等方式,了解学生的心理健康状况,及时发现和解决心理问题。

2、设立心理干预机制

学校应设立心理干预机制,对存在心理问题的学生进行及时干预,通过心理辅导、心理咨询、心理危机干预等方式,帮助学生解决心理问题,预防心理疾病的发生,学校还应建立与家长、社区的合作机制,共同关注青少年的心理健康状况。

加强家庭教育指导

1、引导家长关注孩子心理健康

家庭教育是青少年心理健康教育的重要组成部分,教育政策应引导家长关注孩子的心理健康,了解孩子的心理需求,加强与孩子的沟通与互动,家长应积极参与孩子的成长过程,关注孩子的情绪变化,及时发现问题并寻求解决办法。

2、提供家庭教育指导课程

学校应提供家庭教育指导课程,帮助家长了解青少年心理健康教育的理念和方法,通过家长学校、家长会等形式,向家长传授心理健康教育的知识和技能,提高家长的教育能力,形成家校共同关注青少年心理健康的良好氛围。

加强青少年心理健康教育是教育政策的重要任务之一,通过加强心理健康教育课程的设置、提升教师心理健康教育能力、建立心理健康监测与干预机制以及加强家庭教育指导等措施,可以有效提高青少年的心理素质和应对困难与挫折的能力,需要全社会共同努力,形成关爱青少年心理健康的良好氛围,为青少年的健康成长创造良好的环境。

冀ICP备17035021号-6

冀ICP备17035021号-6